2025.03.25 - Tue

maki

第2回「雇用施策検討会」に参加いたしました。

先日、岐阜市で開催された「就労困難者にむけた雇用施策検討会」に出席しました。

本検討会は、誰もが安心して働ける地域社会を目指し、多様な「働きづらさ」を抱える方々の雇用をどう支えていくかを、企業・支援機関・自治体が連携して考える場として設けられています。

岐阜から動き出す、「誰も取り残さない働き方」への一歩

この日は、主催者である一般社団法人サスティナブルサポート様の、岐阜市ワークダイバーシティ事業の実践報告や事例紹介、公益財団法人日本財団 今尾武嗣氏による『ワークダイバーシティ制度化にむけた動きについて報告(政策実現会議等)』などのプレゼンテーションが行われました。

働きたくても働けない、600万人の存在

日本財団の調査によると、生きづらさ・働きづらさを抱える方々は延べ1,500万人にのぼるとされており、重複などを考慮しても、実数で約600万人が何らかの就労困難を抱えていると推計されています。一方、2030年には日本全体で644万人の労働力不足が見込まれており、このギャップをどう埋めていくかは、社会全体の課題でもあります。

「障害者」以外には支援の届かない現実

現在、全国に約15,000箇所ある障害者就労支援施設では、一定の条件を満たす方への就労支援が行われていますが、障害者手帳を持たない方や、制度の狭間にある方々への支援はまだ十分とは言えません。地域ごとにばらつきはありますが、制度の外に置かれている方にとっては、支援にたどり着くこと自体が難しいのが現状です。

共同発起人である川口は、かねてよりこのテーマに深い関心を寄せており、初回の検討会では岐阜を代表する企業経営者の皆さまと意見を交わす中で、地域に根差したリアルな課題と向き合いながら、解決に向けた手応えを感じていました。

今回(第2回)の検討会では、企業経営者に加え、大学教授や岐阜労働局のご担当者など、産・官・学それぞれの立場を代表する方々が出席。各領域での知見や現場の実感が交錯する中で、より立体的な議論が展開されました。

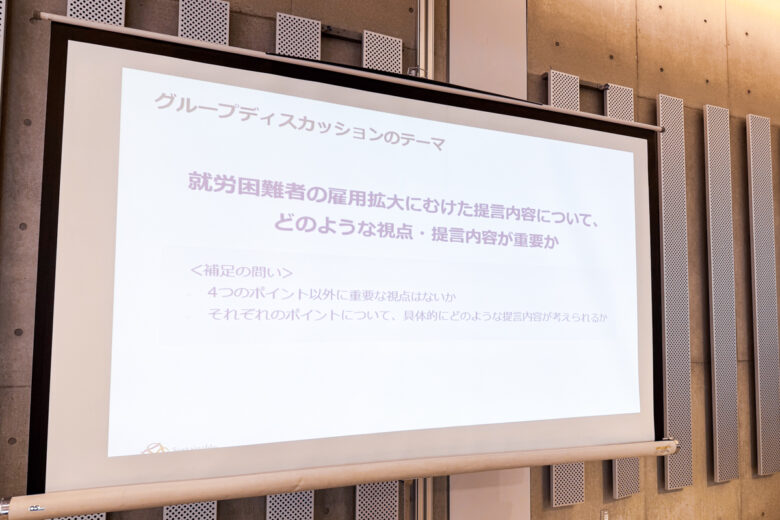

提言づくりに向けたグループディスカッション

この日も引き続き、参加者全員での対話を深めるべく、3つのグループに分かれてディスカッションを行いました。テーマは「就労困難者の雇用拡大に向けた提言内容について」。

岐阜市への提言提出が予定されている2025年夏を見据え、どのような視点や論点が重要か、具体的な内容について意見を交わしました。

今回のディスカッションでは、以下のような方向性が話題の中心となりました。

-

企業側のインセンティブとなる施策

-

企業と就労困難者の間に入る支援機関の設置

-

ナレッジの集約・発信による企業巻き込みの強化

-

企業と支援機関をつなぐ場の継続的な運営

それぞれのグループでは、企業・行政・教育機関の多様な立場からの視点が交差し、実効性のある提言につなげていくためのアイデアが数多く出されました。

各グループのファシリテーターは、前回に引き続き、サンメッセ株式会社 取締役専務執行役員 田中信康 様、カンダまちおこし株式会社 代表取締役 田代達生 様、そして弊社代表の川口が担当。参加者には岐阜市内の企業経営者の皆さまをはじめ、岐阜大学・岐阜聖徳学園大学の先生方、岐阜労働局、ハローワークの実務担当者の方々など、現場感と専門性の両方を兼ね備えた多様な方々が揃いました。

ディスカッションの中でも特に印象的だったのは、「企業のインセンティブ」や「支援機関のあり方」に関する議論において、実際に障がい者雇用を経験された経営者の方々が、積極的に発言されていた場面です。「雇用に貢献したいという想いはあっても、現実には非常にハードルが高い」といった声や、「実際にはこうしたケースがある」といったリアルな事例が共有され、具体性と説得力のあるやりとりが交わされました。

3つのグループに分かれてのディスカッションでしたが、隣のテーブルからも、似たような課題や意見が聞こえてくる場面があり、真剣に取り組む企業がそれぞれに似た壁に直面していることを、あらためて実感する時間となりました。

ディスカッションの熱量を共有する、グループ発表の時間

ディスカッション後には、各グループのファシリテーターより全体共有が行われ、それぞれのグループで出された具体的な提案や着眼点が紹介されました。現場での実感に裏打ちされたリアルな声が多く、参加者全体での理解が一層深まる発表となりました。

カンダまちおこし株式会社の田代達生社長は、今回もファシリテーターとして登壇。川口とも日頃から親交が深く、地域での雇用や就労支援に対する問題意識や価値観を共有していることもあり、発表の中では川口と重なる意見も多く見受けられました。

特に、企業が現場で感じている「制度と実態のギャップ」や、「支援のあり方をどう具体化していくか」といった点においては、二人の視点が響き合う内容となっており、実務と政策の接点を考える上でも示唆に富んだ発表でした。

「雇用」にとらわれない企業の関わり方と、提言へ向けたラストステップ

最後は、弊社代表・川口より閉会の挨拶をさせていただきました。挨拶の中では、以前、岐阜聾学校の生徒さんをインターンとして受け入れた際の事例を紹介。たった5日間という短い期間ではありましたが、実際の業務としてWebマーケティングに取り組んでもらい、生徒さん自身が「働くこと」のリアルな一端に触れる貴重な機会となったことを共有しました。(他にも取り組みを続けています)

このように、雇用という形にこだわらず、短期の職場体験であっても、本人にとっての学びや自信につながる意義深い取り組みであること。そして、企業としても無理なく関わる第一歩になり得ることを、参加者の皆さまにお伝えしました。

大きな仕組みを動かすには時間がかかりますが、目の前の「できること」を重ねていくことで、少しずつ社会は変わっていく。そんな想いを込めて、今回の検討会を締めくくらせていただきました。

次回はいよいよ、岐阜市への提言に向けた最終回となります。

毎回、学びや気づきが多く得られると同時に、同じ志を持つ企業経営者の皆さまと意見を交わす中で、ひとつのチームとしてこの社会課題に向き合えている実感があります。

この記事を書いた人

maki

広報・PR担当/広報ブログや公式Xを更新しています/岐阜やお客さまのことを知ることに日々楽しく奮闘中♪/PRの仕事の中でもリリースを書くことが一番好きです!/ひとり広報

世界的なWebデザインアワードも受賞!

全国にある制作会社でも随一を誇る、14名のWebデザイナーが在籍。

世界最大級のWebデザインアワード「 Awwwards.」の受賞歴も豊富なリーピーの制作実績を、ぜひご覧ください。